데스크탑 프로세서 시장의 양대산맥으로 불리웠던 인텔과 AMD의 치열한 경쟁은 20여년이 지나도록 한시도 빠짐없이 계속되어 왔다.

경쟁의 시작은 1993년, 인텔이 차세대 P5 아키텍처의 586 마이크로 프로세서인 '펜티엄'을 출시하던 당시로 올라간다.

그 당시 업계 1위였던 IBM의 눈치를 볼 수밖에 없던 인텔은 IBM의 압박으로 마이크로 라이센스를 AMD 및 사이릭스에서 무상으로 제공해야만 했다. 하지만 이후 286 프로세서 시장에서 컴팩이 새로운 강자로 군림하게 되면서 인텔은 '펜티엄'을 출시해 컴팩에 공급하면서 그동안 AMD에게 무상으로 제공해줬던 마이크로 프로세서 라이센스를 원천 봉쇄하게 되었고, 이에 AMD는 자체 연구 개발 능력을 바탕으로 재빨리 K6 프로세서를 출시해 반격에 나서는 한편 곧이어 K6-2와 K6-3을 출시하면서 인텔에게 큰 압박을 주었다.

이후 1995년 인텔은 P6 아키텍쳐를 기반으로 한 마이크로 프로세서인 펜티엄 프로, 1997년도에는 L2 캐쉬를 CPU 코어에서 빼낸 펜티엄 2, 그리고 시장의 선두 자리를 보다 확고하기 위해 1999년 펜티엄 3를 출시하기에 이른다.

하지만 그 당시 단순히 PC 시장뿐만 아니라 보다 부가가치가 높은 서버 전용의 고가 제품에도 일정한 점유율을 갖는게 목적이었던 AMD는 그 목표를 위해 성능, 비율, 효율의 3박자를 갖춘 K7 아키텍처 기반의 '애슬론'을 투입하게 되면서 최초로 인텔을 앞서는 클럭을 제공해 추월에 성공하였다.

인텔보다 앞서 1GHz 벽을 허문 AMD의 애슬론 1GHz 프로세서

물론 이에 자극받은 인텔은 0.18 미크론 공정의 코드네임 '코퍼마인' 펜티엄 3 프로세서를 출시하였지만 결국 먼저 1GHz를 달성한 것은 AMD의 애슬론 프로세서였고 인텔은 1개월 후에 1GHz의 펜티엄 3를 출시하지만, 이미 최초로 기가급 클럭을 달성했다는 타이틀은 빼앗긴 뒤였다.

본격적인 클럭 위주의 정책을 실시한 인텔

이렇게 펜티엄3와 애슬론으로 시작된 클럭 경쟁은 인텔과 AMD 모두 클럭을 올린만큼 그에 비레하여 성능이 올라갔기 때문에 이후 출시된 제품 (예를 들면 펜티엄4등)에서도 인텔은 여전히 '클럭=성능'이라는 전통적인 클럭 위주의 정책을 고수하게 된다.

인텔은 펜티엄4에 도입된 새로운 넷버스트 아키텍쳐를 통해 동일한 0.18 미크론 공정에서 동작클럭을 가볍게 2GHz까지 달성할 수 있었고, 이후 0.13미크론 공정의 노스우드 코어의 펜티엄 4는 발열과 전력 소모 문제를 해결하면서 메인스트림 시장에서 강자로 떠올랐다. 이후 800MHz FSB, 하이퍼스레딩등 새로운 기술을 도입하면서 넷버스트 아키텍처의 위력을 충분히 발휘하면서 최고의 전성기를 맞이하였다.

그당시 AMD는 인텔과 클럭 경쟁을 위해 모델 넘버라는 새로운 상품 표기를 투입하고 써러브레드 코어의 애슬론, L2 캐쉬를 2배로 늘린 바톤, 그리고 K8 기반의 애슬론64을 투입하면서 클럭 경쟁을 이어갔다.

하지만 이러한 인텔의 클럭 경쟁은 곧바로 난관에 봉착하게 되었다.

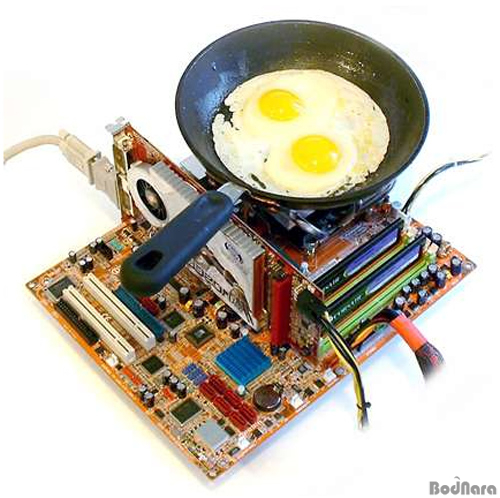

프레스캇의 지나차게 높은 발열을 풍자한 패러디 사진중 하나

그것은 바로 클럭이 계속 상승하면서 넷버스트 아키텍쳐의 문제점이 뚜렷하게 드러났기 때문이다. 노스우드의 뒤를 이은 프레스캇은 보다 높은 성능을 이끌어 내기 위해 파이프라인 및 트랜지스터의 수를 증가시킬 수밖에 없었고 그 결과 발열과 전력 소모가 급격히 증가하게 되었다.

또한 이로 인해 더욱 시끄러워진 팬의 소음과 더 많은 전기세를 부담해야 됨에 따라 사용자들은 그동안 펜티엄4에 대한 좋았던 인식이 뒤바뀌는 계기가 되어 버렸고 인텔에 있어서는 제일 널리 알려진 실패한 설계로 남게 되었다.

인텔, CPU 기술 발전을 와트당 성능으로 노선을 바꾸다.

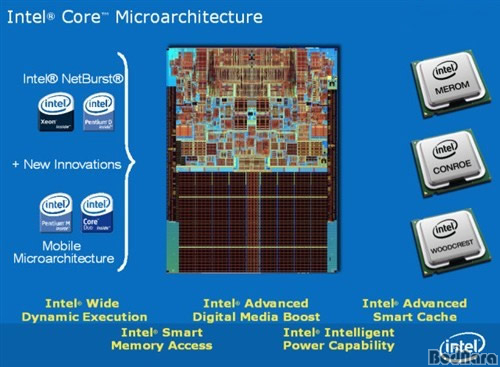

이렇듯 프레스캇을 통한 넷버스트 아키텍처의 실패로부터 인텔을 구한 것은 바로 고성능과 저전력을 검비한 코어 마이크로 아키텍처이다.

인텔은 2006년, IDF를 통해 차세대 프로세서는 새로운 코어 마이크로 아키텍처를 사용할 것이라고 발표하면서 지금까지 CPU 성능을 단순히 클럭이라고 여겼던 것에서 벗어나 와트당 성능(Performance per Watt)로 재정의 하고 이를 기준으로 개발할 것이라고 밝혔다.

뛰어난 플랫폼 확장성, 일정 수준으로 유지되는 전력 소모량, 그리고 더 높은 성능 발휘 등 인텔이 원했던 것을 모두 갖춘 코어 마이크로아키텍쳐는 이후 데스크탑, 모바일, 서버 시스템에 이르기까지 인텔의 모든 영역에 걸처 기존 넷버스트 마이크로아키텍쳐를 완벽하게 대체하게 되었으며 대표적인 제품들로는 데스크탑 용으로 선보인 콘로, 모바일용인 메롬, 그리고 서버용 우드크레스트등을 꼽을 수 있다.

결국 코어 마이크로 아키텍쳐의 채택으로 경쟁상대인 AMD의 제품을 뛰어넘는 성능과 줄어든 전력 소비량으로 본격적인 인텔의 독주 체제를 구축하게 되었다.

클럭 경쟁을 뛰어 넘어 확장된 프로세서 시장의 새로운 방향 제시

2006년도에 선보인 코어 마이크로아키텍쳐 기반의 코어 2 듀오 시리즈 덕분에 2000년초 잠시 AMD에 밀리는 듯 했던 인텔의 독보가 또 다시 시작되었고, 2년뒤에는 65nm 공정에서 45nm 공정으로 전환되면서 더 낮은 전력과 발열에 더 높은 성능을 내는 프로세서를 설계할 수 있게 되었다.

이때부터 인텔은 AMD에 비해 거의 반년 이상 앞서서 더 미세한 공정에서 CPU를 설계할 수 있게 되었고 이러한 모습은 항상 인텔이 AMD보다 우수하다는 인식을 사용자들에게 심어주기에 충분하였다.

이후 선보인 네할렘 아키텍쳐는 쿼드 코어를 대중화 시켰고 L3 캐쉬 추가 및 노스브릿지 내장등으로 더욱 빠른 성능 향상을 가져오게 되었다. 그리고 터보 부스터 라는 기술을 통해 코어중에 동작하지 않는 코어에 들어갈 전력을 작동하고 있는 코어에 밀어줌으로써 더욱 빠르게 동작하도록 만들어 마치 오버클럭을 한것처럼 사용자로 하여금 더욱더 높은 성능을 체험할 수 있도록 해주었다.

이렇듯 데스크탑 프로세서 시장에서 인텔은 AMD와의 격차를 크게 벌여나가게 되면서 더 이상 단순한 클럭 향상에 연연해야할 필요가 없어졌다.

그 대신 소비자가 어떠한 프로세서를 원하며 그 프로세서로 무엇을 하기를 원하는지에 보다 깊은 관심을 갖게 되었고, 이를 통해 어떻게 하면 보다 다양한 활용을 할 수 있을지에 대한 연구에 보다 많은 시간을 할애하게 되었다.

그러한 고민의 결과 지금까지 여전히 화두가 되고 있는 저전력의 실현(물론 성능은 포기하지 않는다는 전제 조건이 따른다.)이라던지, 그래픽 코어를 내장함으로써 프로세서의 자원을 보다 효율적으로 활용하는 부분이라던지, 아니면 기존처럼 단지 데스크탑에 한정된 것이 아니라 노트북을 포함한 스마트폰, 태블릿PC 등의 새로운 모바일 기기에의 적용등을 위한 다양한 시도가 이뤄졌다.

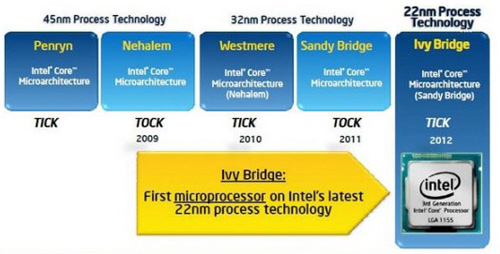

이를 위해 제조 공정의 미세화와 새로운 아키텍쳐의 적용이 반복되면서 성능과 기능이 적절하게 조합을 이루도록 하는 인텔의 틱-톡 전략이 사용되었다. 물론 기존에 비해 성능 향상은 상대적으로 더딜 수는 있겠지만 성능의 경우 이미 충분한 단계까지 끌어올린 상태이기 때문에 그보다는 현재 PC 시장의 트랜드에 맞춰 그에 대응하는 기술들을 빠르게 적용하는 것에 보다 초점을 두었다.

특히 기존에는 단순히 데스크탑, 노트북, 서버 프로세서로 단순하게 나눠졌던 프로세서 라인업을 2008년도 코드명 실버손 및 다이어몬트빌로 불리오는 아톰 프로세서를 선보임으로써 UMPC/MID를 포함해 그당시 보급형 노트북 시장을 대변하던 넷북을 비롯한 여러 임베디드 장치에 사용되면서 사용 영역을 더욱 넓히는 계기를 마련하였다.

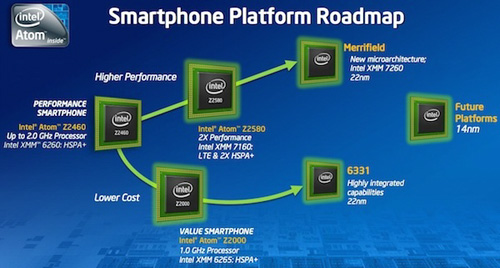

스마트폰 시장에 본격적으로 뛰어든 인텔

결국 이러한 시도들은 현재 퀄컴이 모바일 CPU 시장을 장악하고 있는 판에 데스크탑 CPU의 1인자인 인텔이 뛰어드는 계기를 마련하게 되다.

이는 올해 2월 MWC2012에서인텔이 공개한 아톰 프로세서 기반의 스마트폰 플랫폼 로드맵에서 보다 명확하게 확인할 수 있다.

인텔은 그동안 데스크톱 및 랩톱용 프로세서에 이어 모바일 기기 영역으로의 확대를 갈망해 왔으며 그 선두에는 아톰 프로세서가 있다. 현재 아톰은 최소 32나노 공정으로 생산되는데 모바일 프로세서로 널리 사용되는 ARM 기반 프로세서들과 비슷한 수준이다.

현재 인텔 아톰 아키텍처의 최신 공정 프로세서는 32나노의 Z2460으로 인텔 모바일 기술의 절정을 담은 프로세서라고 할 수 있다. 실제 MWC2012에서는 Z2460을 장착한 단말기들이 전시되었으며 기본적으로 모두 안드로이드 기반으로 선보였지만 앞으로 내놓을 스마트폰들에는 바다OS와 리모, 미고를 합친 타이젠을 탑재할 가능성도 높다.

인텔의 장점은 무엇보다 칩 개발과 제조능력이다. 그간 ARM과의 치열한 아키텍처 개발 경쟁에서 전력소모와 패키징 사이즈의 관점에서 인텔이 불리했던 것은 사실이지만 막대한 투자를 통한 기술 개발을 통해 ARM과의 격차를 많이 줄인 것 또한 사실이다.

아톰 메드필드 Z2460 프로세서가 장착된 라바 XOLO X900 스마트폰

스마트폰과 태블릿PC 시장에서의 프로세서 경쟁에서 ARM의 뒤를 쫓던 인텔이 MWC2012를 통해 ARM에 대대적인 선전포고를 내렸다고 볼 수 있다. 비록 레퍼런스폰이지만 인텔이 만든 모바일칩을 채용한 상용화 제품을 선보였고 향후 모바일 프로세서 로드맵을 공개하면서 입지를 굳히려는 전략을 펼쳤다.

이제 2분기부터 시장에 출시될 일부 제품들은 인텔의 모바일칩 분야 진출 가능성을 평가할 수 있는 중요한 잣대가 될 것이다. 이를 통해 데스크탑과 랩톱에서 1위자리를 고수하던 인텔이 과연 스마트폰, 태블릿PC에서도 그 막강한 영향력을 펼칠 수 있을지를 가늠해 볼 수 있을 것이다.

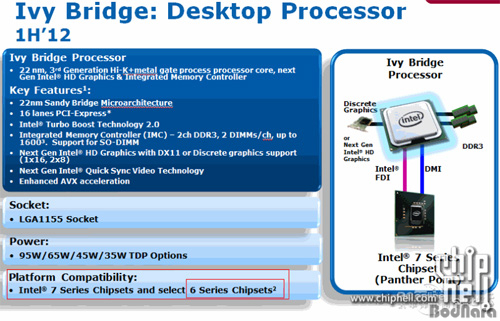

제조 공정과 아키텍쳐 개선이 반복되는 인텔의 틱-톡 전략

앞서 언급했듯이 인텔은 언제나 자사의 프로세서 출시에 틱-톡(Tick-Tock) 전략을 적용해 왔다.

틱-톡 전략이란 프로세서의 기술을 높히고 제조 공정을 향상시키는 단계로, 틱에서는 제조 공정을 미세화 하고, 톡에서는 프로세서의 새로운 마이크로 아키텍처를 도입한다.

이중 제조 공정을 미세화 하는 '틱'의 경우 프로세서의 크기가 작아지고 두께가 얇아지면서 발열이 및 소비전력이 이전보다 줄어들게된다. 이로 인해 얻어지는 성능 향상과 더불어 노트북의 경우 제품의 크기가 줄어들고 두께가 얇아지며 배터리 사용 시간이 더욱더 늘어나게 된다.

또한 새로운 아키텍쳐를 개발해 적용하는 '톡'의 경우 실질적인 성능 향상이 이뤄지며 경우에 따라서는 CPU 소켓이나 메인 칩셋등이 변경되기도 한다.

예를 들어 2010년 1월, 기존 45nm 공정에서 32nm 공정으로 미세화된 코드네임 웨스트미어(걸프타운, 클락데일, 에런데일)은 틱에 해당하며, 같은 32nm 공정이지면 여기에 새로운 아키텍쳐가 적용된 코드네임 샌드브릿지는 톡에 해당한다. 그리고 가장 최근에 선보인 22nm 공정의 아이비 브릿지는 새로운 제조 공정을 적용해 '틱'에 해당하게 된다. |